Новости в области разработки инновационных лекарств

Дайджест №28 (сентябрь 2025)

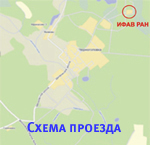

Подготовлено Отделом информации ИФАВ РАН

1. Фармакологическая модуляция размера зрачка при пресбиопии: оптическое моделирование и клиническое применение

Pharmacological Modulation of Pupil Size in Presbyopia: Optical Modeling and Clinical Implications

Pablo De Gracia et al.

Journal of Clinical Medicine 2025, 14, 6040

Пресбиопия (возрастная дальнозоркость) – это рефракционное заболевание, которое развивается с возрастом и приводит к неспособности глаза правильно аккомодировать и фокусироваться на объектах, расположенных на разных расстояниях, начиная с ближнего зрения. Это естественный процесс старения хрусталика глаза, начинающийся примерно после 40–45 лет. Пресбиопия является основной причиной нарушения зрения во всем мире и на протяжении столетий лечилась преимущественно очками с диоптриями для коррекции зрения вблизи. Фармакологическая модуляция размера зрачка стала перспективной стратегией лечения пресбиопии, предлагая менее инвазивную альтернативу контактным линзам и хирургическим вмешательствам. Ключевыми фармакологическими препаратами в этой области являются миотики. Миотики временно улучшают зрение вблизи, создавая эффект точечного отверстия, хотя они могут вызывать побочные эффекты и находятся в стадии дальнейшего изучения для долгосрочного применения. Препарат VIZZ (офтальмологический раствор ацеклидина 1,44%) – это глазные капли для закапывания один раз в день, разработанные для восстановления четкого зрения вблизи на срок до 10 часов. Ацеклидин – селективный холинергический миотик, связывающийся с ацетилхолиновыми рецепторами вегетативной нервной системы. 31 июля 2025 г. VIZZ был одобрен FDA (Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США) как первый и единственный препарат для лечения пресбиопии у взрослых с глазными каплями на основе ацеклидина. Одобрение препарата VIZZ было основано на результатах трех рандомизированных, двойных слепых контролируемых исследований фазы 3. Исследования CLARITY 1 и CLARITY 2 были разработаны для оценки безопасности и эффективности препарата VIZZ у 466 участников, принимавших препарат один раз в день в течение 42 дней. В исследовании CLARITY 3 оценивалась долгосрочная безопасность препарата у 217 участников в течение 6 месяцев при ежедневном применении препарата один раз в день. В исследованиях CLARITY 1 и CLARITY 2 препарат VIZZ достиг всех первичных и вторичных конечных точек улучшения зрения вблизи, продемонстрировав способность улучшать зрение вблизи в течение 30 минут, которая сохранялась до 10 часов. Улучшение зрения вблизи было воспроизводимым и стабильным как в исследованиях CLARITY 1, так и в исследованиях CLARITY 2. Наиболее частыми побочными реакциями, зарегистрированными у участников, были раздражение в месте закапывания, затуманивание зрения и головная боль. Большинство побочных реакций были легкими и проходили самостоятельно. Внедрение оптического моделирования в клиническую практику обеспечивает надежную основу для понимания и совершенствования фармакологических подходов к лечению пресбиопии. Продолжение исследований, объединяющих теоретические основы оптики и практические результаты, будет иметь решающее значение для персонализации лечения и установления новых стандартов в лечении пресбиопии.

2. Реальные данные о применении препарата ONC201 (дордавипрон) у детей и взрослых. Рецидивирующая диффузная глиома средней линии с мутацией H3K27: результаты международной программы сострадательного использования препарата, инициированной научным сообществом

Real life data of ONC201 (dordaviprone) in pediatric and adult. H3K27-altered recurrent diffuse midline glioma: Results of an international academia-driven compassionate use program

D. Di Carlo et al.

European Journal of Cancer 2025, 216, 115165

Глиомы – опухоли, поражающие глиальные клетки головного или спинного мозга, имеющие нейроэктодермальное происхождение. Это наиболее распространенные первичные опухоли головного мозга, имеющие высокую смертность. Глиомы составляют приблизительно 80% всех злокачественных опухолей головного мозга. Диффузная срединная глиома с мутацией H3 K27M – редкая и высокоагрессивная опухоль головного мозга, поражающая преимущественно срединные структуры головного и спинного мозга. Заболевание чаще всего диагностируется у детей и молодых людей, и в настоящее время не существует эффективной системной терапии. Пациенты с этим типом глиомы часто имеют крайне неблагоприятный прогноз, ограниченные возможности лечения и очень низкую выживаемость после рецидива. Медиана выживаемости составляет приблизительно один год с момента постановки диагноза и менее шести месяцев после прогрессирования после терапии первой линии. Дордавипрон является активатором митохондриальной казеинолитической протеазы P (ClpP), а также ингибирует дофаминовый рецептор D2 (DRD2). 6 августа 2025 г. FDA выдало ускоренное одобрение препарата Дордавипрон (Modeyso), активатора протеазы, в качестве первого и единственного метода лечения рецидивирующей диффузной срединной глиомы с мутацией H3 K27M для взрослых и детей в возрасте от 1 года и старше с прогрессированием заболевания после предшествующей терапии. ACTION – это рандомизированное, двойное слепое, плацебо-контролируемое, международное исследование 3 фазы в параллельных группах, включающее применение Дордавипрона у пациентов с впервые диагностированной диффузной глиомой с мутацией H3 K27M. Пациенты, завершившие стандартную лучевую терапию первой линии, рандомизируются в соотношении 1:1:1 для получения плацебо, Дордавипрона один раз в неделю или Дордавипрона два раза в неделю в течение 2 последовательных дней. Пациенты, соответствующие критериям включения, должны иметь гистологически подтвержденную диффузную глиому с мутацией H3 K27M. Возрастные ограничения не установлены; однако пациенты должны весить более 10 кг на момент рандомизации. Для взрослых рекомендуемая доза Дордавипрона составляет 625 мг перорально в форме капсул один раз в неделю. Для детей рекомендуемая доза рассчитывается исходя из массы тела. Безопасность препарата Дордавипрон оценивалась у 376 взрослых и детей с глиомой в рамках четырех открытых клинических исследований. Среди серьезных нежелательных реакций были гидроцефалия, рвота, головная боль, судороги и мышечная слабость. Клинические испытания продемонстрировали объективный ответ у пациентов, причем у некоторых пациентов ответ сохранялся в течение длительного времени. Это одобрение не только дает врачам первый таргетный метод лечения этого заболевания, но и знаменует собой существенный сдвиг в том, чего могут ожидать пациенты и их семьи после постановки диагноза.

3. Будущие терапевтические стратегии для болезни Альцгеймера: фокус на поведенческих и психологических симптомах

Future Therapeutic Strategies for Alzheimer’s Disease: Focus on Behavioral and Psychological Symptoms

Kyoung Ja Kwon et al.

International Journal of Molecular Sciences 2024, 25, 11338

Болезнь Альцгеймера – это прогрессирующее дегенеративное заболевание мозга, которое ухудшает память и навыки мышления, что приводит к значительным экономическим и гуманистическим затратам. Она связана с различными нейропсихиатрическими симптомами, такими как тревога, возбуждение, депрессия, агрессия, апатия и психоз. Нейропсихиатрические симптомы распространены у пациентов с болезнью Альцгеймера, поражая до 97% лиц, у которых диагностировано это заболевание. Тяжесть нейропсихиатрических симптомов связана с прогрессированием заболевания и снижением когнитивных способностей. Нейропсихиатрические симптомы при болезни Альцгеймера приводят к повышению заболеваемости, смертности, нагрузке на лиц, осуществляющих уход, более раннему размещению в домах престарелых и более высоким расходам на здравоохранение. Несмотря на их значительное влияние, клинические исследования нейропсихиатрических симптомов при болезни Альцгеймера ограничены. В клинических условиях точное распознавание и диагностика нейропсихиатрических симптомов, связанных с болезнью Альцгеймера, остается существенной проблемой. Кроме того, традиционные методы лечения нейропсихиатрических симптомов при болезни Альцгеймера часто неэффективны, что подчеркивает необходимость новых методов лечения, нацеленных на эти конкретные симптомы. Понимание этих сопутствующих заболеваний может помочь в ранней диагностике и лучшем лечении болезни Альцгеймера. В обзоре предоставлено изложение различных неврологических и психиатрических симптомов, связанных с болезнью Альцгеймера, и новых лекарственных кандидатов, находящихся в разработке для лечения нейропсихиатрических симптомов на основе их терапевтических целей и механизмов. Медицинский каннабис, содержащий каннабидиол и дельта-9-тетрагидроканнабинол, такой как Эпидиолекс и Сативекс, был одобрен и использовался при нескольких неврологических состояниях, таких как эпилепсия, связанная с синдромом Леннокса–Гасто, синдромом Драве, туберозным склерозом, а также рассеянным склерозом. Кроме того, различные синтетические производные этих соединений активно исследуются на предмет их потенциального воздействия на нейропсихиатрические симптомы при болезни Альцгеймера. Другим активно исследуемым кандидатом для терапии нейропсихиатрических симптомов при болезни Альцгеймера является пимавансерин, атипичный антипсихотик. Пимавансерин действует как обратный агонист и антагонист серотониновых рецепторов 5-HT2A, с меньшей активностью в отношении рецепторов 5-HT2C и незначительным сродством к дофаминовым рецепторам. Он был одобрен для лечения психоза, связанного с болезнью Паркинсона, и активно изучается для аналогичного применения на пациентах с болезнью Альцгеймера. Однако рандомизированное контролируемое исследование фазы 3, изучающее эффект и безопасность лечения пимавансерина в дозах 20 мг и 34 мг при рецидиве галлюцинаций и бреда, связанных с психозом, обусловленных деменцией, выявило лишь незначительную эффективность пимавансерина по сравнению с плацебо для этого показания. Тем не менее он продемонстрировал хороший профиль безопасности в другом исследовании фазы 3b, что требует дальнейших тщательно разработанных исследований. В обзоре рассмотрены и другие препараты для терапии нейропсихиатрических симптомов при болезни Альцгеймера (AVP-786, дексмедетомидин, ксаномелин и др.).

4. Тоферсен при боковом амиотрофическом склерозе SOD1: систематический обзор и метаанализ

Tofersen for SOD1 amyotrophic lateral sclerosis: a systematic review and meta-analysis

Abdullah Ashraf Hamad et al.

Neurological Sciences 2025, 46, 1977–1985

Боковой амиотрофический склероз, также известный как болезнь Лу Герига или болезнь Шарко – разрушительное нейродегенеративное заболевание, характеризующееся прогрессирующей потерей двигательных нейронов, для которой текущие возможности лечения ограничены и в первую очередь направлены на устранение симптомов. Боковой амиотрофический склероз характеризуется прогрессирующей дегенерацией обоих верхних мотонейронов в коре головного мозга и нижних мотонейронов ствола головного мозга и спинного мозга. Эта дегенерация провоцирует мышечную слабость, постепенно перерастающую в мышечную атрофию и паралич, который в конечном итоге приводит к дыхательной недостаточности и смерти в течение 2–3 лет после появления первых симптомов. 25 апреля 2023 г. FDA одобрило препарат тоферсен под торговой маркой Qalsody для лечения бокового амиотрофического склероза у взрослых с мутацией гена SOD1. Боковой амиотрофический склероз связан с мутацией гена SOD1, которая вызывает образование мутантных белков SOD1. Эти мутировавшие белки SOD1 накапливаются в мотонейронах и глиальных клетках, что приводит к агрегации белков и образованию токсичных белковых комков и вызывают дисфункцию аксональной транспортной системы. Тоферсен (BIIB067) представляет собой синтетический олигонуклеотид из 20 оснований со смешанной структурой основной цепи, состоящей из 19 межнуклеотидных связей. Препарат вводят интратекально, непосредственно в спинномозговой канал, что позволяет ему распространяться из спинномозговой жидкости в ткани центральной нервной системы. Были проведены клинические исследования фазы 1–2 с участием 50 пациентов, основная цель – оценить безопасность и фармакокинетические данные тоферсена. Пять доз тоферсена и плацебо вводились интратекально в течение 12 недель участникам каждой дозовой группы (20, 40, 60 и 100 мг) в соотношении 3:1. Тоферсен или плацебо были введены однократно в 1, 15, 29, 57 и 85 дни. Из 50 участников 12 получили плацебо, 10 получили 20 мг тоферсена, 9 получили 40 мг, 9 получили 60 мг и 10 получили 100 мг тоферсена. К 85-му дню у участников, получавших тоферсен, наблюдалось снижение концентраций белка SOD1 от исходного уровня 1% в группе с дозой 20 мг, 27% в группе с дозой 40 мг, 21% в группе с дозой 60 мг и 36% в группе с дозой 100 мг. У пациентов, принимавших плацебо, наблюдалось 3% снижения концентраций белка SOD1 от исходного уровня. Дальнейшие данные клинических испытаний из открытого расширенного пресимптоматического исследования ATLAS будут важны для дальнейшей характеристики клинической эффективности тоферсена.

5. Антимикробные препараты для лечения болезни Паркинсона: существующие терапевтические стратегии и исследование новых препаратов

Antimicrobial drugs for Parkinson’s disease: Existing therapeutic strategies and novel drugs exploration

Mengjie Fu et al.

Ageing Research Reviews 2024, 99, 102387

Болезнь Паркинсона является наиболее распространенным возрастным двигательным расстройством и вторым по распространенности нейродегенеративным расстройством после болезни Альцгеймера. В связи со старением населения число пациентов с болезнью Паркинсона быстро увеличивается во всем мире. Клинически болезнь Паркинсона характеризуется типичными двигательными симптомами и некоторыми немоторными симптомами. Потеря дофаминергических нейронов в Substantia Nigra и аномальное накопление белка, вызванное неправильно свернутым aльфа-синуклеином, считаются основными патогенными признаками болезни Паркинсона, поскольку они не только приводят к ряду немоторных симптомов, таких как когнитивные нарушения, но и вызывают двигательную дисфункцию, такую как нарушение походки и замедление движений. До сих пор, хотя значительный прогресс был достигнут, наше понимание патогенеза и патофизиологии болезни Паркинсона все еще ограничено, что также затрудняет лечение и прогнозирование заболевания. Заместительная терапия дофамином, или процесс восстановления уровня дофамина и потенциального усиления дофаминергической нейротрансмиссии в мозге, является доминирующей терапией болезни Паркинсона. Таким образом, изучение новых терапевтических стратегий является темой, которая требует срочного решения. В настоящее время появляется все большее количество доказательств, показывающих, что некоторые антимикробные препараты могут быть перспективными лекарствами для лечения болезни Паркинсона. Данные доклинических и клинических исследований показали, что антимикробные препараты могут играть нейропротекторную роль при болезни Паркинсона, модулируя множественные биохимические и молекулярные пути, включая снижение агрегации aльфа-синуклеина, ингибирование нейровоспаления, регулирование структуры и функции митохондрий, а также подавление окислительного стресса. Тимохинон (2-изопропил-5-метилбензо-1,4-хинон), один из основных активных компонентов растения Nigella sativa, обладает сильными противовоспалительными и антимикробными эффектами и показал нейропротекторную активность при нескольких неврологических расстройствах, таких как болезнь Альцгеймера, депрессия и эпилепсия. Недавно было обнаружено, что тимохинон может смягчить патологию болезни Паркинсона несколькими путями, включая ингибирование нейровоспаления, подавление окислительного стресса и снижение апоптоза. Кроме того, было замечено, что лечение тимохиноном не только ингибирует агрегацию aльфа-синуклеина, но и деполимеризует преобразованные фибриллы. Цефтриаксон, давно известный и широко используемый цефалоспориновый антибиотик третьего поколения, оказывает заметное нейропротекторное действие на доклинических моделях нескольких неврологических заболеваний. Он может подавлять глутаматергическую нейрональную эксайтотоксичность, а также может связываться с aльфа-синуклеином и тормозить его полимеризацию, улучшая нейрогенез. Учитывая многообещающие доклинические результаты, в настоящее время в двойном слепом рандомизированном плацебо-контролируемом клиническом исследовании фазы 2 изучается безопасность и эффективность применения цефтриаксона у пациентов с легкой и умеренной деменцией при болезни Паркинсона, в течение которого пациенты получают цефтриаксон или плацебо в дозе 1 г два раза в неделю. В обзоре рассмотрены и другие антибиотики для лечения болезни Паркинсона (бетулин, клиохинол, доксициклин и др.).

6. Изучение роли агонистов рецепторов GLP-1 при болезни Альцгеймера: обзор доклинических и клинических данных

Exploring the Role of GLP-1 Receptor Agonists in Alzheimer’s Disease: A Review of Preclinical and Clinical Evidence

Livia C. R. Teixeira et al.

Receptors 2025, 4, 2

Глюкагоноподобный пептид-1 (GLP-1) является гормоном, обладающим обширным фармакологическим потенциалом. Помимо своих множественных метаболических эффектов GLP-1 также проявляет кардио- и нейропротекторные эффекты. Нативный GLP-1 не используется в качестве лекарственного средства, однако в настоящее время разработаны и используются в лечении сахарного диабета 2 типа аналоги GLP-1, структурно схожие с ним и обладающие длительным эффектом. Обзор фокусируется на нейропротекторном эффекте этих препаратов и возможных механизмах этого эффекта. Агонисты рецепторов GLP-1, включая дулаглутид, лираглутид, семаглутид и эксенатид, являются эффективными средствами лечения сахарного диабета 2 типа и ожирения. Недавно было высказано предположение, что эти препараты обладают нейропротекторным действием, что предполагает их потенциал в качестве лечения нейродегенеративных расстройств, таких как болезнь Альцгеймера. Болезнь Альцгеймера и сахарный диабет 2 типа имеют несколько общих патофизиологических механизмов, включая резистентность к инсулину, хроническое воспаление, окислительный стресс и митохондриальную дисфункцию. Эти общие механизмы предполагают, что терапевтические агенты, нацеленные на метаболическую дисфункцию, также могут быть полезны для терапии нейродегенеративных состояний. Агонисты рецепторов GLP-1 разработаны так, чтобы избежать распада путем деградации дипептидилпептидазой-4 (DPP-4) и обладают более длительным периодом существования, что обеспечивает устойчивую активацию рецепторов. Клиническое исследование REWIND было рандомизированным, двойным слепым, плацебо-контролируемым исследованием, разработанным для изучения потенциальных когнитивных преимуществ дулаглутида у лиц с сахарным диабетом 2 типа. Исследование проводилось в 371 центре в 24 странах и включало 8828 участников в возрасте 50 лет и старше, с установленным или недавно диагностированным диабетом, а также с дополнительными факторами риска сердечно-сосудистых заболеваний. Участникам было назначено получение либо еженедельной подкожной дозы дулаглутида (1,5 мг), либо плацебо. Результаты показали, что дулаглутид снизил риск значительного снижения когнитивных функций на 14%, что предполагает его потенциальный нейропротекторный эффект у людей с сахарным диабетом 2 типа. В 18-месячном двойном слепом плацебо-контролируемом исследовании фазы 2 эксенатид оценивался на предмет его безопасности, переносимости и влияния на клинические, когнитивные и биомаркерные результаты на ранней стадии болезни Альцгеймера. В этом испытании приняли участие 18 участников, все из которых завершили исследование до его раннего прекращения. Хотя эксенатид в целом был безопасен и хорошо переносился, с некоторыми ожидаемыми побочными эффектами, такими как тошнота и снижение аппетита, не наблюдалось значительных улучшений клинических или когнитивных результатов. Несмотря на эти проблемы, использование агонистов рецепторов GLP-1 в лечении болезни Альцгеймера является многообещающим. В будущем агонисты рецепторов GLP-1 могут стать частью многогранного терапевтического подхода к болезни Альцгеймера, возможно, в сочетании с другими агентами, нацеленными на комплементарные пути.

7. Текущие новые терапевтические цели и клинические исследуемые агенты для шизофрении: проблемы и возможности

Current emerging therapeutic targets and clinical investigational agents for schizophrenia: Challenges and opportunities

Na Ye et al.

Medicinal Research Reviews 2024, 44, 1–33

Шизофрения – тяжелое психическое расстройство, которое часто возникает на поздних стадиях подросткового возраста или на ранних стадиях взрослой. Основные клинические проявления включают позитивные симптомы (галлюцинации, бред, гиперактивность), негативные симптомы (апатическую социальную и эмоциональную отстраненность, нарушения мышления, притупленный аффект) и когнитивные нарушения. Хотя этиология и патогенез, лежащие в основе шизофрении, остаются не до конца выясненными, наиболее устойчива и широко признана дофаминовая гипотеза, которая предполагает, что шизофрения является результатом повышенной дофаминергической нейротрансмиссии. Эта гипотеза доминировала в усилиях по открытию антипсихотических препаратов в последние десятилетия. Недавно было высказано предположение, что новые атипичные антипсихотики, воздействующие как на дофаминовые D2/3, так и на серотониновые 5-HT2A/1A рецепторы, оказывают превосходный терапевтический эффект на пациентов с шизофренией с более низкой частотой экстрапирамидных симптомов. Текущие антипсихотические препараты помогают только 25% пациентов с шизофренией выздоравливать в течение первых 5 лет лечения, и большинство пациентов сталкиваются с риском рецидива. Более того, примерно 33% пациентов не реагируют на существующую схему лечения. Таким образом, разработка эффективных антипсихотических препаратов с инновационными механизмами является необходимой для решения очевидных и неудовлетворенных медицинских потребностей. Иклепертин (BI 425809) – это селективный ингибитор транспортера глицина 1 (GlyT1), который был разработан и в настоящее время исследуется специально в качестве дополнения к антипсихотической терапии для лечения когнитивных нарушений, связанных с шизофренией. Доклинические исследования препарата показали положительное влияние на когнитивные результаты, в то время как несколько исследований фазы 1 подтвердили его безопасность и фармакокинетический профиль: побочные эффекты обычно проявляются при высоких дозировках, являются достаточно легкими и включают головную боль, сонливость, усталость, головокружение и нечеткость зрения. Исследование фазы 2 также продемонстрировало многообещающие результаты: 509 участников были случайным образом распределены в группы с дозами 2, 5, 10 и 25 мг иклепертина или плацебо в пропорции 1:1:1:1:2. Клинически значимые эффекты, связанные с группой иклепертина, наблюдались в конечной точке исследования через 12 недель, при этом наблюдался значительная зависимость эффекта от дозы, хотя дозы 10 и 25 мг не давали существенно различающихся результатов. Несмотря на обширное исследование новых целей и новых механизмов для антипсихотических соединений на доклинической стадии, высокая гетерогенность шизофрении остается огромной проблемой в исследовании препаратов для ее лечения, препятствуя воспроизводимости результатов исследований и результатов лечения. Разработка подхода/инструментария идентификации и проверки целей, связанных с заболеванием, имеет решающее значение для предоставления действительно трансляционно ценных целей, которые могут стать еще одним ключом к снижению клинической неудачи в разработке лекарств от шизофрении.

8. Переоценка лечения болезни Альцгеймера: могут ли фитохимические вещества преодолеть терапевтический разрыв?

Reevaluating Alzheimer’s disease treatment: Can phytochemicals bridge the therapeutic Gap?

Kishor Kumar Roy et al.

Neuroscience 2025, 575, 1–18

Болезнь Альцгеймера – это неврологическое состояние со сложными патофизиологическими путями, которые вызывают потерю когнитивных способностей и памяти, а также синаптический спад, гибель нейронов и повреждение мозга, и все это в конечном итоге приводит к смерти. Клинически заболевание проявляется различными нарушениями памяти, речи, когнитивных и исполнительных функций, зрительно-пространственных навыков, причем симптомы со временем постепенно усиливаются. Существующие одобренные препараты в первую очередь устраняют ранние симптомы, но имеют ограничения, включая побочные эффекты и высокую стоимость. В этом контексте фитохимические вещества показывают многообещающие результаты в качестве потенциальных методов лечения болезни Альцгеймера и преодоления проблем и ограничений традиционного лечения. Эти природные вещества исследуются на предмет их способности безопасно снижать риск болезни Альцгеймера. Хуперзин А, выделенный из китайской травы Huperzia serrata, является мощным, обратимым, селективным ингибитором ацетилхолинэстеразы, который имеет механизм действия, аналогичный донепезилу, ривастигмину и галантамину. Было проведено 6 рандомизированных клинических испытаний с 454 участниками с болезнью Альцгеймера, в которых дозы хуперзина A варьировались от 0,2 до 0,8 мг в день. Отмечалось, что хуперзин A хорошо переносился в дозах до 0,4 мг два раза в день в течение 24 недель, даже у пациентов, которые не могли принимать другие ингибиторы холинэстеразы. В целом хуперзин А, по-видимому, оказывает некоторое благотворное влияние на улучшение когнитивных функций, повседневную активность и глобальную клиническую оценку у участников с болезнью Альцгеймера. Эпигаллокатехин-3-галлат, сложный эфир эпигаллокатехина и галловой кислоты, является основным и наиболее значимым биоактивным полифенолом, содержащимся в экстракте зеленого чая. Было проведено несколько клинических исследований для оценки воздействия эпигаллокатехин-3-галлата на когнитивные функции (например, внимание) и настроение. Полученные результаты показали, что употребление чая оказывает положительное влияние на настроение, работоспособность и креативность. Рандомизированное клиническое исследование, проведенное на 27 здоровых взрослых людях, получавших эпигаллокатехин-3-галлат (перорально однократно в дозе 135 мг), показало, что он способен модулировать параметры мозгового кровотока, не влияя на когнитивные способности или настроение. Еще одно клиническое исследование показало, что употребление зеленого чая у пациентов с когнитивной дисфункцией (2 г в день в течение 3 месяцев, что примерно соответствует 2–4 чашкам чая в день) значительно улучшило когнитивные способности. Исследования in vitro и in vivo различных природных соединений указывают на потенциал для лечения болезни Альцгеймера. Растительные средства более биодоступны, менее токсичны и улучшают когнитивные и холинергические функции. Всестороннее исследование в тщательно спланированных клинических испытаниях имеет важное значение для долгосрочного лечения болезни Альцгеймера с использованием растительных средств.

9. Терапевтические подходы, модулирующие митохондрии, в лечении болезни Хантингтона

Mitochondria Modulating Therapeutic Approaches in the Management of Huntington’s Disease

Abhilasha Sood et al.

Current Pharmacology Reports 2024, 10, 207–222

Болезнь Хантингтона является передающимся по наследству по аутосомно-доминантному типу заболеванием, которое приводит к нейродегенерации, которая в свою очередь приводит к психическим, моторным и когнитивным симптомам. Первоначальные симптомы болезни Хантингтона могут возникнуть в любом возрасте, от детства до старости, средний возраст начала болезни около 45 лет, за которым следует неотвратимое прогрессирование заболевания. Лечение заболевания остается серьезной клинической проблемой. На сегодняшний день ни одно клиническое исследование не выявило лекарств, успешно модифицирующих течение заболевания. В результате лечение остается в первую очередь симптоматическим, с текущими вариантами, направленными на управление двигательными, когнитивными и психическими симптомами с целью улучшения качества жизни пациентов. Обзор предлагает и подчеркивает потенциал митохондриальной таргетной терапии, представляющей собой смену парадигмы в лечении таких заболеваний. Митохондрии являются важными органеллами, участвующими в контроле клеточной биоэнергетики, липидного обмена и кальциевой сигнализации. Снижение активности ферментов дыхательной цепи митохондрий при нейродегенеративных состояниях может привести к энергетическому кризису, что приводит к нарушению функции нейронов. Митохондрии рассматриваются как ключевые регуляторы гибели клеток, поскольку нейроны очень восприимчивы к митохондриальным дефектам, поэтому они зависят от высоких энергетических потребностей. Нейропротекторные эффекты полиаминов подробно описаны при лечении болезни Хантингтона. Полиамины, включая спермидин, играют роль в поддержании нормального функционирования митохондрий, которое также нарушается при болезни Хантингтона. Сниженный уровень полиаминов связан с ускорением старения и нейродегенеративными расстройствами, в том числе при болезни Хантингтона. Исследования показывают, что спермидин может быть перспективной терапевтической мишенью при болезни Хантингтона, улучшая аутофагию и функцию митохондрий. Рандомизированное клиническое двойное слепое плацебо-контролируемое исследование фазы 2a, проведенное с участием 30 пожилых пациентов с субъективным снижением когнитивных функций, которым в течение 3 месяцев ежедневно вводили спермидин в дозе 1,2 мг, показало улучшение памяти по сравнению с контрольной группой, получавшей плацебо. Разработка более эффективных лигандов на основе спермидина с использованием фармакофорного моделирования может стать перспективной альтернативой в лечении нейродегенеративных заболеваний. Аномальная регуляция митохондриальной динамики является одним из наиболее влиятельных факторов, вовлеченных в прогрессирование болезни Хантингтона. Поскольку недавние исследования показали, что значимая вовлеченность нарушенной митохондриальной динамики является характерной патологической чертой в прогрессировании болезни Хантингтона, приводящей к усилению генерации митохондриального стресса, необходимо изучать подходы к управлению болезнью Хантингтона. Таким образом, требуются дополнительные усилия для поиска эффективных терапевтических молекул (природных или синтетических), имеющих тенденцию эффективно препятствовать прогрессированию болезни Хантингтона.

10. Золотой век модуляции мускариновых ацетилхолиновых рецепторов при неврологических заболеваниях

A golden age of muscarinic acetylcholine receptor modulation in neurological diseases

Andrew B. Tobin

Nature Reviews Drug Discovery 2024, 23, 743–758

За последние десятилетия семейство мускариновых ацетилхолиновых рецепторов, особенно подтипы M1- и M4-рецепторов, стало проверенными мишенями для симптоматического лечения неврологических заболеваний, таких как шизофрения и болезнь Альцгеймера. Нейромедиатор ацетилхолин опосредует свои эффекты через два типа рецепторов: никотиновые катионные ионные каналы, управляемые ацетилхолином и метаботропные мускариновые рецепторы mAChR. Несмотря на то, что никотиновые рецепторы связаны с когнитивной деятельностью, именно семейство mAChR, состоящее из пяти подтипов (M1–M5), стало основным объектом разработки лекарственных препаратов для лечения неврологических заболеваний. Эти рецепторы участвуют в регуляции таких функций, как частота сердечных сокращений, секреция желез и когнитивные процессы. Они являются мишенями для препаратов, используемых при лечении неврологических и психиатрических заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера и шизофрения, поскольку их активность модулируется специфическими соединениями. Таким образом, существует острая необходимость в поиске новых эффективных соединений, обладающих специфическим действием на подтипы мускариновых рецепторов. 26 сентября 2024 г. FDA одобрило антипсихотический препарат Cobenfy (ксаномелин и троспия хлорид) – первое новое средство лечения шизофрении за более чем три десятилетия. Cobenfy сочетает в себе ксаномелин, экспериментальный препарат для лечения болезни Альцгеймера, с троспием, который помогает подавить побочные эффекты. В отличие от современных антипсихотических препаратов, ксаномелин не связывается напрямую с дофаминовыми рецепторами. Вместо этого он воздействует на мускариновые рецепторы M1 и M4 в центральной нервной системе. Добавление троспия не позволяет ксаномелину пересекать гематоэнцефалический барьер и активировать рецепторы, которые могут вызывать у людей тошноту, запоры и другие желудочно-кишечные расстройства. EMERGENT-3 было 3-й фазой многоцентрового, рандомизированного, двойного слепого, плацебо-контролируемого, 5-недельного исследования ксаномелина-троспия хлорида у людей с шизофренией, переживающих острый психоз. 256 участников в возрасте от 18 до 65 лет с диагнозом шизофрении (125 в группе ксаномелин-троспий и 131 в группе плацебо) были рандомизированы 1:1 для получения ксаномелина-троспия хлорида (максимальная доза ксаномелина 125 мг/троспия 30 мг) или плацебо в течение 5 недель. Эти результаты, вместе с ранее сообщенными и последовательными результатами испытаний EMERGENT-1 и EMERGENT-2, подтверждают потенциал ксаномелина-троспия быть первым в предполагаемом новом классе антипсихотических препаратов, нацеленных на мускариновые рецепторы. Следует отметить, что достижения в фармакологических подходах, включающих агонисты и антагонисты мускариновых рецепторов, обладают значительным потенциалом для дальнейшего развития, открывая возможности для совершенствования их терапевтического применения, повышения селективности, минимизации побочных эффектов и исследования новых показаний к лечению широкого спектра заболеваний и расстройств.